La lezione di danza classica si svolge generalmente in sale strutturalmente standard che non richiedono un particolare arredo se non: una parete coperta da specchi, una sbarra, un pavimento rivestito di linoleum, un impianto stereo e, nella migliore delle ipotesi, un pianoforte.

Il riscaldamento non è considerato parte integrante della lezione. Generalmente il ballerino entra con anticipo in sala ed esegue autonomamente degli esercizi mirati a soddisfare le proprie esigenze fisiche. È un riscaldamento di tipo speciale, vale a dire si eseguono quegli esercizi che servono a riscaldare i muscoli (e i distretti articolari) che sono in rapporto diretto con la disciplina, in questo caso: articolazione della caviglia, plesso coxo-femorale, muscolatura ischio-crurale, esercizi di flesso-estenzione del busto…

Si tratta di un riscaldamento attivo che in forma combinata con quello mentale risulta molto efficace soprattutto prima della performance. Il riscaldamento speciale attivo prevede una serie di esercizi di allungamento e di scioltezza mirati alla prevenzione degli infortuni tipici dello sport praticato e ad un pre-allungamento della muscolatura che lavora; serve quindi per un'ottimale preparazione coordinativa ma anche metabolica, grazie all'aumento della capillarizzazione e dell'attività enzimatica.

Il riscaldamento mentale, durante il quale il ballerino si rappresenta interiormente i movimenti, unito a un grado elevato di motivazione e ad un atteggiamento fortemente orientato verso la performance, possono rafforzare l'efficacia del riscaldamento nel suo insieme e formare uno stato psichico di disponibilità alla prestazione.

Il riscaldamento in senso lato sembra dunque garantire una più efficace e completa messa in azione psicofisica per affrontare nel modo migliore la parte centrale della lezione.

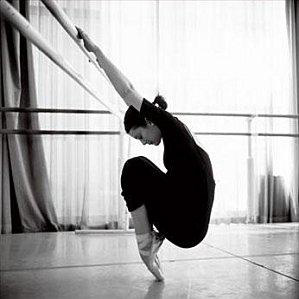

La lezione di danza inizia con il posizionamento alla sbarra dove vengono eseguiti esercizi predefiniti e in continua evoluzione. Tutti i movimenti richiedono necessariamente la capacità di extrarotazione di entrambi gli arti inferiori contemporaneamente detta en dehors.

L'esercizio introduttivo di pre-sbarra è eseguito con "due mani alla sbarra", vale a dire in una posizione frontale rispetto alla stessa, dal successivo in poi il posizionamento è di profilo con una sola mano poggiata, generalmente prima la sinistra e poi la destra. Tutti gli esercizi sono eseguiti sia a destra che a sinistra seguendo il principio di interfunzionalità e polivalenza; lo scopo è quello di forgiare un ballerino ambidestro dal punto di vista tecnico. Si parte dalla sequenza del Plié fino al arrivare al Relevé attraverso Battement Tendu, Battement Jeté, Rond de Jambe a terre, Fondu, Frappé, Rond de Jambe en l‘air, Petit Battement, Adagio e Grand Battement. Questi esercizi hanno come obiettivo quello di riscaldare, stirare e potenziare i muscoli, esercitare i tendini, donare maggiore flessibilità degli arti inferiori,migliorare la mobilità articolare e l'equilibrio; inoltre servono per educare nel particolare ogni singolo gesto della ballerina nel particolare, nell'ottica di dover eseguire gli stessi al centro, senza alcun ausilio di sostegno.

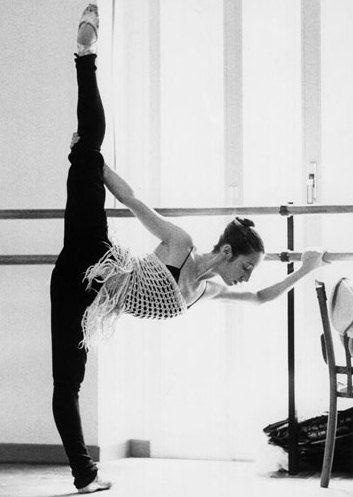

Alla fine della sbarra, tra questa e il centro, di solito è concesso qualche minuto per un breve esercizio di stretching che può essere eseguito poggiando il piede sulla sbarra allungando la muscolatura ischio-crurale con l'ausilio delle braccia che estendono la gamba al massimo delle sue possibilità o più semplicemente eseguendo esercizi di stretching statico come le staccate frontale e sagittali e le varie forme di flesso-estensione del busto. Si riprende quanto eseguito nel riscaldamento con la sola differenza che in questa fase, gli allungamenti devono essere necessariamente esasperati.

La seconda parte della lezione di danza si realizza senza l'aiuto della sbarra e viene chiamata centro. Qui è fortemente sollecitata la capacità coordinativa dell'equilibrio in tutte le sue forme, come frutto del lavoro eseguito alla sbarra. La lezione vera e propria inizia in questo momento. Il centro è introdotto da esercizi solitamente lenti mirati a sviluppare maggiore sensazione di equilibrio, stabilità, fluidità e simmetria dei movimenti sia a livello degli arti superiori (port de bras) che degli arti inferiori (adagio). Segue la parte delle pirouettes: rotazioni attorno all'asse sagittale eseguite in massima elevazione sull'avampiede.

Una buona parte della lezione è dedicata al cosiddetto Allegro dove vengono eseguiti movimenti più rapidi che includono piccoli salti, progressivamente passi di spostamento (glissade, pas de basque…) e grandi salti come: Grand jeté, Sisonne, Entrachat Six, Cabriole... che nel loro insieme compongono il Grande Allegro.

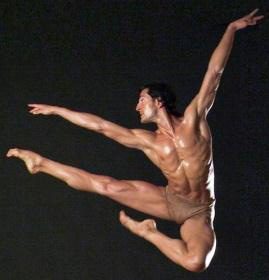

La tecnica maschile si basa fondamentalmente sullo sviluppo, l'ampliamento e l'approfondimento, proprio di quest'ultima parte della lezione. Un bravo ballerino si distingue dagli altri per la sua capacità di eseguire molteplici pirouettes l'una di seguito all'atra e per l'elevazione e l'esplosività che egli stesso imprime al salto.

Un bambino che decide di iniziare a fare danza classica è inserito in una classe femminile di coetanee in quanto l'approccio iniziale alla disciplina e la tecnica di base della stessa sono identici sia per i maschi che per le femmine. Solo successivamente gli uomini andranno a formare una classe a sé stante dal momento che, con l'avanzare del livello, l'esigenze tecniche degli uni e delle altre differiranno profondamente: gli uomini struttureranno il loro studio sull'approfondimento della tecnica del salto e del giro mentre le donne si specializzeranno nell'uso delle scarpe da punta.

Avere o meno una fortissima tecnica dipunte, può precludere, alla donna, l'accesso al palcoscenico.

Il sostegno di gesso (nelle ultime generazioni di scarpette anche di plastica), permette alla ballerina, padrona di un'estrema flessione plantare, di ballare "sulle punte".

Il piede, inteso nel toto della sua complessità, assolve a due funzioni principali: quella di moto e quella di organo di senso in quanto recettore della propriocettività plantare. Nella danza, soprattutto nel balletto classico,assume anche una terza funzione ovvero quella di espressività e gestualità. Non a caso, ai fini della performance, il piede è un organo molto ricercato, studiato e lavorato.

Le ballerine iniziano a usare le scarpe da punta intorno ai dodici anni di età e mai sotto i dieci, in quanto, prima di tale data, i nuclei di accrescimento delle ossa non ancora stabili, rendono il piede troppo suscettibile a danni e deformazioni.

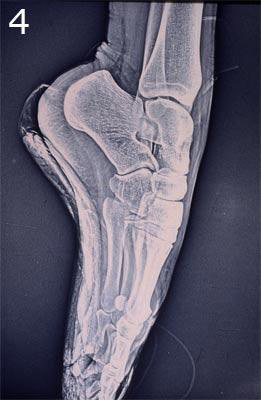

È necessaria una forte tecnica di base e un buon irrobustimento della muscolatura della caviglia che, ben sostenuta, non deve assumere atteggiamenti incongrui. Nell'uso della scarpetta da punta assistiamo all'estensione di tutte le articolazioni del piede soprattutto della tibioastragalica, la vera responsabile della formazione del cosiddetto "collo del piede". La flessione plantare determina l'allineamento di tutta le ossa del piede attraverso il quale il peso sarà scaricato a terra. Se l'asse ginocchiomalleolo-metatarso-dita del piede, perde il suo essere rettilineo, si determineranno lo stress capsulo-legamentoso e muscolo-tendineo che colpiranno la struttura del piede nel suo insieme: dorso e pianta.

Si noti la differente conformazione dei due astragali, la diversa posizione dei due calcagni e la ridotta capacità di escursione articolare della seconda articolazione tibio-astragalica rispetto alla prima. Proprio quest'ultima discriminazione determina, nel secondo caso, un'accentuata estensione della zona tarso-metatarsale (mirata a colmare la mancanza) che porta con sé il rischio di una rottura della capsula articolare della caviglia.

Sfruttando questo atteggiamento innaturale del piede, la ballerina può eseguire tutte le evoluzioni che svolgeva precedentemente sull'avampiede e talvolta anche di più; ne sono un esempio le pirouettes che sulle punte sono relativamente più semplici in quanto, con un poligono d'appoggio ridotto, viene a mancare parte dell'attrito con il pavimento.

A questo punto, unendo una forte tecnica maschile e un'estrema padronanza della tecnica di punte, arriviamo allo studio della tecnica del passo a due che rappresenta un'altra parte fondamentale della formazione del ballerino.

Un passo a due standard è costituito da una entrée (l'entrata dei due interpreti), un adagio eseguito insieme, una variazione solista maschile, una variazione solista femminile (o viceversa) e infine la coda, ovvero il ricongiungimento dei due ballerini per il finale danzato insieme.

Tecnicamente, l'esecuzione dei passi non cambia, a parte il fatto che viene introdotto un concetto nuovo quale è quello della presa.

È l'unico caso, nel balletto classico, in cui è richiesta la forza degli arti superiori e logicamente solo all'uomo.

Per lavorare e migliorare certi requisiti funzionali come: il controllo deltono, l'equilibrio statico, dinamico e in volo, la postura, la respirazione (che deve essere toracica e non diaframmatica) e la coordinazione segmentaria e generale, ci si avvale di uno strumento molto efficace: l'esecuzione della "sbarra a terra".

Inoltre, piuttosto frequente come integrazione funzionale alla disciplina, è l'esecuzione di lezioni supplementari di pilates.

Il metodo Pilates trova una specifica e ampia applicazione nella danza, tanto che spesso è definito "la ginnastica posturale dei ballerini".

Lo scopo principale è quello di rendere le persone consapevoli di sé stessi, del proprio corpo e della propria interiorità per condurle a unire corpo e mente in una singola, dinamica e ben funzionante entità.

La mente di chi esegue gli esercizi del metodo Pilates è diretta verso il corpo, concentrata su ciò che sta accadendo mentre accade: così, è possibile comprendere esattamente ciò che la mente ordina al corpo e imparare a percepire come il corpo stesso si sta muovendo.

Per chi pratica danza il Pilates offre numerosi vantaggi. Anzitutto consente di lavorare il corpo nella sua globalità coinvolgendo un po' tutte le catene cinetiche muscolari anteriori, posteriori e crociate.

Inoltre favorisce la ricerca del centro e la sua stabilizzazione: ovvero la core stability. Il centro è inteso come principio di stabilizzazione del bacino attraverso il lavoro sinergico della zona addominale e lombare. Un appropriato sviluppo del lavoro sul centro significa minor dispendio energetico e una ridotta incidenza di infortuni e di dolori lombari e dorsali.

La respirazione deve essere correttamente coordinata con i movimenti che si compiono.

La concentrazione è importante affinché si possano eseguire correttamente gli esercizi richiesti. È necessario pertanto prestare molta attenzione a ogni singolo movimento in quanto nessuna parte del corpo deve essere trascurata o ignorata. Si diventa così consapevoli della postura mantenuta durante l'esecuzione dell'esercizio. Con la concentrazione si ottiene il totale controllo di ogni movimento relativo a un'articolazione ma anche della posizione delle dita della mani, delle spalle, della schiena, del bacino, degli arti inferiori, dei piedi e persino delle dita dei piedi.

Nessun esercizio deve essere eseguito in modo rigido e contratto, così come non deve risultare né troppo rapido né troppo lento.

Nel movimento ci deve essere armonia, grazia e fluidità affiancata al controllo del movimento stesso. La fluidità dell'esecuzione deriva dalla forza del centro.

La persona che pratica questi esercizi (come chi pratica qualsiasi esercizio di danza) non è spettatrice di sé stessa ma partecipa attivamente con il corpo e con la mente a ciò che compie.

Per l'allenamento dei ballerini è particolarmente importante puntare sui seguenti principi tecnici: il controllo della posizione dei piedi (per migliorare l'appoggio in posizione eretta), il controllo della posizione del bacino, il raddrizzamento vertebrale, la posizione della costole e della gabbia toracica, la posizione cingolo scapolare e la posizione del collo e delle cervicali. Il più grande risultato che si ottiene con il Pilates è il riallineamento della struttura ossea che consente ai muscoli di lavorare con la giusta intensità, evitando quindi il rischio di traumi.

Quanto esposto finora rappresenta il bagaglio essenziale di ogni ballerino.

È necessario sottolineare la presenza,sin dall'inizio, di basi solide, poichè è proprio da queste che dipenderanno il futuro dell'allievo e i suoi successivi progressi.

La lezione di danza, apparentemente monotona e stereotipata, serve per mantenere alto il livello di esecuzione dei passi, attraverso il principio della ripetizione e per apprenderne di nuovi, attraverso un metodo di insegnamento analitico e sostanzialmente magistrocentrico-deduttivo di tipo prescrittivo. La tecnica del balletto classico è universalmente riconosciuta come la base per praticare qualsiasi altro stile di danza applicando ad ognuno i principi tecnici acquisiti.

In linea di massima il linguaggio tecnico della danza è lo stesso per tutte le scuole ed i ballerini del mondo, anche se è normale trovare qualche incongruenza sulla denominazione o sull'esecuzione di qualche singolo passo di danza, sulla base dei vari metodi seguiti.

I principi generali del balletto classico includono concetti di allineamento posturale, extrarotazione degli arti inferiori, distribuzione del peso nel poligono di appoggio, trasferimento del peso sulla gamba di terra (portante), impostazione dei singoli movimenti, allungamento degli arti e della testa nelle cinque direzioni, contro-bilanciamento, aplomb (stabilità), equilibrio in tutte che sue forme, talento artistico, musicalità e capacità di ritmizzazione, espressività del volto e delle singole parti del corpo… tutti requisiti che durante il corso di una lezione sono sempre relazionati l'uno con l'altro.